Kommunalberatung der DKP Bezirk Rheinland-Westfalen

Wer von der Zukunft unserer Kommunen eine Vorstellung benötigt, der sollte einen Blick auf Detroit/USA richten. Die ehemals fünftgrößte Stadt der USA ist insolvent, berichtete die FAZ am 17. Juni. Jetzt wohnen noch 700 000 Menschen dort. Ein Drittel lebt unterhalb der offiziellen Armutsgrenze, die Arbeitslosenquote liegt offiziell bei 19 Prozent (so kommt raus, dass 14 Prozent der Einwohner zu Löhnen arbeiten, die arm machen). Dass die Infrastruktur verkommt, schließt die FAZ aus dem Umstand, dass 40 Prozent der Straßenlaternen nicht funktionieren, und beklagt die hohe Kriminalität. Offenbar wirkt sich die »wirtschaftliche Erholung« der Autokonzerne GM und Ford »nur begrenzt« aus. Um einen Konkurs abzuwenden, stellt die Stadt die Zahlungen auf bestimmte Schuldtitel ein, bietet ihren Gläubigern weniger als 10 Cent je Dollar. Betroffen sind davon zunächst einmal Pensionsansprüche.

Die Kommunalberatung des Bezirks Rheinland-Westfalen am 15. Juni nahm die Lage der NRW-Kommunen in den Blick. Klaus Stein stellte in seinem Einführungsreferat den Zusammenhang von Fiskalpakt, ESM, Schuldenbremsen und der Armut der Städte und Gemeinden dar. Michael Gerber, Ratsherr in Bottrop, berichtete von Kürzungsmaßnahmen der Stadt, die immerhin im Falle des Stenkhoffbades wirksam und beispielhaft durch einen Bürgerentscheid bekämpft werden konnten. Jörg Detjen von der Fraktion Die Linke im Kölner Stadtrat erinnerte an die gute Zusammenarbeit von DKP und Linkspartei und erläuterte einen Vorschlag, wie durch eine Absprache mit der Firma Rheinenergie in einem problematischen Armutsviertel in Köln die Versorgung mit einem Mindestmaß an Haushaltsenergie beispielhaft gesichert werde. Es geht ihm darum, Stromabstellungen zu verhindern.

In NRW sind 61 Kommunen so überschuldet, dass sie, um Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen zu erhalten, Haushaltssanierungspläne vorlegen müssen. Der Rat des Eifelstädtchens Nideggen sieht sich dazu nicht in der Lage. Hier wohnen 10 000 Menschen. Ihre Kommune hat 25 Millionen Euro Schulden. Nideggen erhält aus dem Stärkungspakt 750 000 Euro pro Jahr vom Land, ist aber säumig bei den Kürzungsmaßnahmen. Der Stadtrat konnte keinen genehmigungsfähigen Etat vorlegen. Folge: Innenminister Jäger schickte einen Sparkommissar. Das ging dann so:

70 Bürger, davon nicht wenige Ratsmitglieder, stehen am 22. Mai im Rathaus herum und harren der Dinge. Der Sparkommissar erscheint. Ralph Ballast ist sein Name. Er ist jetzt identisch mit dem Stadtrat. Er sagt: »Der Beauftragte ist anwesend. Die Sitzung ist also beschlussfähig« und beschließt: Der Gewerbesteuer-Hebesatz steigt von 420 auf 450 Prozent, die Grundsteuer A von 300 auf 500 Prozent und die Grundsteuer B von 450 auf 600 Prozent. Sein Sanierungskonzept sieht weitere mittelfristige Planungen vor. Demnach steigt der Grundstücks-Steuersatz bis 2021 auf satte 990 Prozent. »Als Beauftragter stimme ich dem Beschlussvorschlag zu«, sagt Ballast. Einer der Zuhörer bezweifelt, dass er sich sein Haus noch wird leisten können.

Woher kommt die Armut der Städte und Gemeinden?

Der Beschluss zur Kommunalpolitik, den die DKP schon im März auf dem Mörfeldener Teil des Parteitages fassen konnte, sieht dafür drei alte und eine neue Ursache.

»Bund und Länder wälzen Aufgaben auf die Kommunen ab, die diese zu finanzieren haben, ohne dass sie entsprechende zusätzliche Mittel erhalten.«

Das betrifft mittlerweile die Kosten für die Unterkunft nach SGB II, der Eingliederungshilfe nach SGB XII, der Pflegeversicherung, der Eingliederungshilfe für Behinderte. Da hatte übrigens die Bundesregierung Abhilfe versprochen, um sich der Zustimmung der Städte und Gemeinden zu Fiskalpakt und ESM zu versichern.

»Die Steuergesetze lassen vor allem den Großkonzernen weite Spielräume, um sich der Zahlung der Gewerbesteuer teilweise bis vollständig zu entziehen.«

In der Tat. Wir haben das in Köln sehr schmerzhaft gespürt, als im vergangenen Jahr insgesamt 171 Mio an Gewerbesteuer fehlten. Ford zahlt keine Gewerbesteuer bzw. läßt sie sich sogar zurückzahlen.

»Bürgerliche Kommunalpolitik reagiert hilflos durch ›Standortpolitik‹, kürzt einerseits und investiert andererseits massiv in Schaufenster- und Hochglanzprojekte, die sich an den Interessen ›der Reichen und Schönen‹ orientieren.«

Auch dazu können die Kölner einige Strophen singen. Es ist das Lied vom Kölschen Klüngel, wie er verniedlichend bezeichnet wird.

Sicher gehört zu solchen Großprojekten die überflüssige U‑Bahn durch die Südstadt. Sie hatte schon vor dem Einsturz des Stadtarchivs am 3. März 2009 eine Milliarde Euro verschlungen. Es wird immer noch nach den Ursachen des Einsturzes gesucht.

Eine andere Strophe handelt von Schauspielhaus und Oper am Offenbachplatz, denkmalgeschützte Bauten des Architekten Wilhelm Riphahn. Eine Sanierung wurde fällig. Am 17. Dezember 2009 beschloss der Stadtrat stattdessen Abriss und Neubau. Der konnte durch ein Bürgerbegehren abgewendet werden. Mit der kleineren Lösung der Sanierung werden Baukonzerne immer noch eine Viertelmilliarde umsetzen.

Als weitere Strophe besingt den Oppenheim-Esch-Fonds mit seinen Public-Private-Partnership-Projekten, die die Stadt Köln durch überhöhte Mieten im Laufe der Jahre um mehr als eine Milliarde Euro erleichtern werden.

Jetzt stehen die Manager der Oppenheim-Bank vor Gericht. Sie sind der Untreue angeklagt. Die Bankiers hätten die Bank geschädigt. Beispielsweise wurden Millionen in die Renovierung einer Villa im Kölner Villenviertel Marienburg gesteckt. Hier wohnte die Mutter von Christopher Oppenheim nach vollendeter Renovierung zu einer ungewöhnlich günstigen Miete. Wohlgemerkt, die Staatsanwaltschaft klagt nicht gegen das Milliardenloch, das dieselbe Bank in den städtischen Haushalt gerissen hat.

Aber zu diesen gewöhnlichen Ausplünderungsmethoden kommt gegenwärtig eine neue im Zuge der gegenwärtigen Krise. Deren reinigende Funktion wird außer Kraft gesetzt, damit spontane Krisenwirkungen nicht das ganze System in Frage zu stellen drohen. Banken werden mittels Rettungsschirmen vor der Pleite bewahrt, wenn sie mit dem Prädikat »systemrelevant« versehen sind. Für ihre faulen Kredite kommen die öffentlichen Haushalte auf. Die übernehmen die Schulden, geraten an Stelle der Banken in die Schuldenfallen. Marx hatte schon im Kommunistischen Manifest konstatiert: »Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.«

Die EU-Staaten sind heute mit 11,5 Billionen Euro verschuldet. Pro Jahr müssen 2 Billionen Euro neu an Schulden aufgenommen werden, um die alten Schulden zu bedienen. Das entspricht vier Fünftel des deutschen Sozialprodukts. Darauf zielt die jetzige Austeritäts-Politik ab, die die EU zum Geldeintreiber für Banken und Reiche macht. Oberstes Ziel ist das Wegkürzen von sozialen Leistungen und Masseneinkommen, um die Gläubiger zu befriedigen. Damit haben wir es also in den Städten und Gemeinden zu tun.

Die Reichen dagegen haben seit 2000 ihren Reichtum um 50% erhöhen können, während sich die Masseneinkommen real verringerten. Das private Geldvermögen übertrifft die Staatsverschuldung in Deutschland um das 2 1/2fache. Wo ein Schuldental, ist der Vermögensberg nicht weit. Aber seit 1997 ruht in Deutschland die Vermögensteuer. Die Körperschaftssteuer wurde von 45% auf 15% gesenkt. Immer noch wird von der Finanztransaktionssteuer nur geredet.

Tatsächlich handelt es sich um einen riesigen Umverteilungsmechanismus von Arm zu Reich, um einen gewaltigen neuen Schub der Aneignung fremder Arbeit, fremden Eigentums, fremden Kapitals. Der leninistische Fachausdruck dafür heißt: Monopolkapitalismus.

Angesichts der noch immer andauernden Niederlage der sozialistischen Alternative, des Fehlens einer sozialistischen Gefahr stehen alle Zugeständnisse, die sich die Arbeiterbewegung in den mehr als 150 Jahren ihrer Existenz erkämpft hat, und mit ihnen der Sozialstaat zur Disposition. Es droht keine Pariser Kommune, deswegen werden die Segnungen der Bismarckschen Sozialgesetze allmählich abgebaut. Es droht keine Räterepublik wie 1918, deswegen scheint schon eine Arbeitszeitverkürzung zunächst utopisch. Es gibt keine DDR mehr, deswegen kann die Rente gekürzt werden. Und angesichts der gegenwärtigen Seltenheit und Schwäche von staatlich organisiertem Sozialismus bleibt die Vernichtung von Kapital mittels Kriegen eine Option.

Nachmittags wurde intensiv in Arbeitsgruppen diskutiert.

Wir erfahren aus Siegen, wie ein funktionierendes kommunales Unternehmen nach dem Motto »Privat vor Staat« privatisiert, ausgeplündert und ausgeschlachtet wird. Es handelt sich um die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS). Die etwa 200 Beschäftigten wehrten sich, ebenso Teile der Bevölkerung. Die DKP Siegen hat die Missstände mit ihrem Info-Blatt »Siegen Konkret« aufgedeckt und öffentlich gemacht. Sie fordert nicht nur Re-Kommunalisierung, sondern ein Konzept für die kurzfristige »Rückführung«, in dem Verluste und Verantwortlichkeiten benannt werden. Das Beispiel VWS ist der Beweis für das Scheitern des neoliberalen Prinzips »Privat vor Staat«.

Im Kampf gegen die Privatisierung haben die Betroffenen damit zu tun, dass wichtige Informationen vorenthalten, die Kosten und andere Bedingungen nicht offen gelegt werden. Manchmal ist es schwierig, die Ansatzpunkte für den Widerstand zu finden.

Erfahrungsgemäß wird bei den Kommunen durch Privatisierung kein Geld gespart. Es gibt Verträge, in denen sich Kommunen zur Zahlung von Zuschüssen an die neuen Eigentümer verpflichten, falls bei der Übernahme von kommunalen Aufgaben (Ver– und Entsorgung, ÖPNV, usw.) die Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden.

Der vorgebliche Zwang zur Kostensenkung führt in den Städten und Gemeinden zu Stillegungen und Verteuerungen. Gerne dient er aber auch als Vorwand für die Privatisierung von Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge. Gerade bei der Umsetzung des Fiskalpakts ist das eine der Varianten der Umverteilung von unten nach oben. Kommunale Aufgaben werden abgebaut und verwandeln sich zu privatem Service gegen Bezahlung, die sich ein großer Teil der Bevölkerung aber nicht mehr leisten kann. Zwar stehen wir zur Forderung nach Re-Kommunalisierung, aber die Bedingungen müssen klar sein.

In der AG Verkehrspolitik kam das Problem der Ausbaus von Häfen sowohl im Düsseldorfer Süden wie Köln-Godorf zur Sprache. In den Städten gibt es Bürgerinitiativen, die sich wütend gegen den Ausbau der Häfen und gegen die damit verbundene Vernichtung von Erholungs- und Naturschutzgebieten wehren. Die Haltung der DKP dazu muss noch entwickelt werden. Einerseits erscheint die Verlagerung des Lastenverkehrs weg von der Straße wünschenswert, andererseits muss der drohende Ausbau von 370 Hektar Liegefläche für Container erschrecken. Es wird mit fragwürdigen Zahlen operiert, etwa wenn mit einer Verdoppelung des Warentransports bis 2030 gerechnet werde. Leider spielte der Kampf um ein Sozialticket von 15 Euro in der AG keine große Rolle.

In der AG »Kitas, Ganztag, Gesamtschulen« erläuterte Raja Bernard das Desaster, das sich aus dem einklagbaren Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren ergeben wird. Schon in 45 Tagen ist das fällig. Die Kinder sollen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gefördert und betreut werden. Am 1. August werden aber nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen. Einige Städte gehen dazu über, die Gruppengrößen zu erhöhen und die Beschäftigten zu belasten. Ein anderes Ventil ist der Schwarzmarkt von Tagesmüttern für Besserverdienende. Als in Köln Frauen für den Offenen Ganztag auf die Straße gingen, kam auf den Transparenten und Plakaten die Notwendigkeit zu arbeiten zur Sprache.

Raja Bernard betonte, dass die ganztägige Betreuung von Kindern in Kitas oder Ganztagsschulen nicht nur ein kommunalpolitisches Thema sei. Es ist ein familien- und frauenpolitisches, ein Zukunfts- und Systemthema, ein bündnispolitisches und ein gewerkschaftliches Thema, weil es eng mit der Frage der Arbeitszeiten verbunden ist.

In der AG zum Thema Wohnungsmarkt und Mietpreise ging es zunächst um die Frage der unterschiedlichen Ausgangslagen. In der Rheinschiene steigen die Mieten besonders stark, in manchen Vierteln in Köln um fünf Prozent im Jahr. Hier verdrängt der Gentrifizierungsdruck die weniger betuchten Mieter in die Außenbezirke oder überhaupt aus der Stadt. Anderswo gibt es Probleme, Mieter zu finden. Carli konnte von einer Aktion in Bonn berichten, wo in einem Wohngebiet die Mieter zusammen mit politischen Initiativen eine Veranstaltung gegen Leerstand und Vernachlässigung von Wohnungen organisieren konnten und dabei viel Spaß hatten.

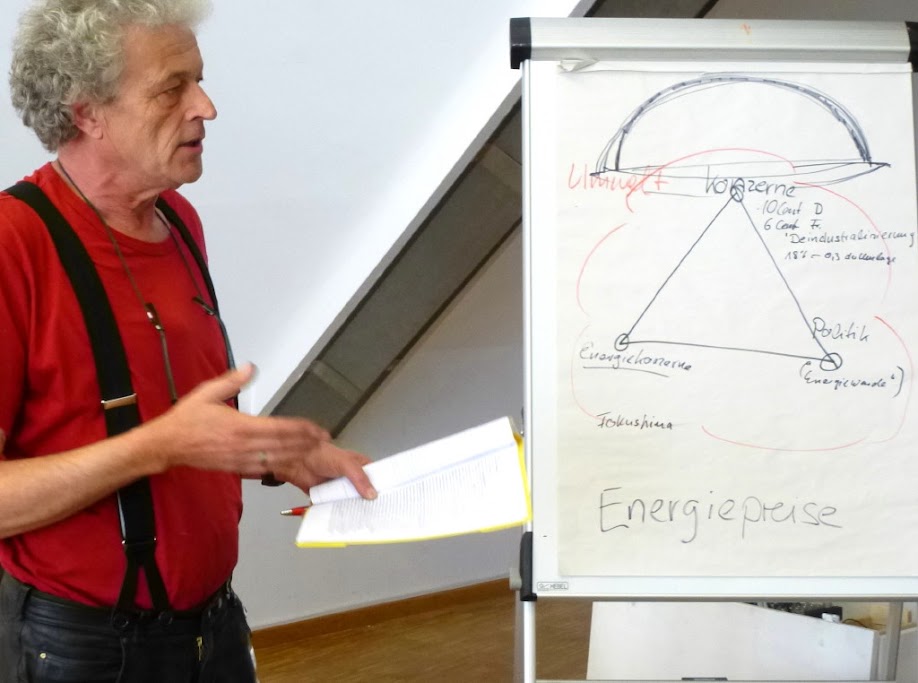

In der AG zu den Mietnebenkosten wurde das Bermuda-Dreieck der Energiekosten veranschaulicht. Denn die energieverbrauchenden Betriebe schaffen es, die Preise zu drücken und sie auf die privaten Haushalte abzuwälzen. Die im Januar von Minister Altmeier erdachte Energiepreisbremse ist schon im April Makulatur gewesen.

Die Beratung endete nach einer kurzen Diskussion mit dem folgenden Appell:

Jetzt schlägt’s 13!

In den Städten und Gemeinden wird gekürzt. Bürgerliche Demokratie verkommt zur Sachzwanglogik. Oft wird entsprechend dem Willen der Konzerne und Banken entschieden. Daseinsvorsorge wird teuer, reduziert, privatisiert. Busse und Bahnen sind für viele unerschwinglich. Kommunale Unternehmen erhöhen die Preise bei Gas, Strom, Müll oder Wasser. Kommunen lassen Schulgebäude verkommen. Bibliotheken, Schwimmbäder, Beratungsstellen und Sozialeinrichtungen werden geschlossen. Öffentliche Räume und Flächen veröden und verschwinden. Geselligkeit und Kultur werden zunehmend kommerziell organisiert.

Der Grund? Angeblich ist kein Geld da. Entlassungen und der Verkauf von kommunalem Eigentum erscheinen als zwangsläufige Folge und alternativlos. Aber so werden die Einnahmen weiter verringert. Unter kapitalistischen Bedingungen wächst die Armut der öffentlichen Haushalte, insbesondere der Kommunen. Sie ist organisiert und politisch gewollt. Städte und Gemeinden sollen für Bankenrettungsschirme aufkommen. Durch den europäischen Fiskalpakt und den ESM fließen Hunderte Milliarden Euro auf die Konten der ohnehin schon Reichen und in ihre Steuerparadiese: ein weiterer Schub der Aneignung fremder Arbeit, fremden Eigentums und fremden Kapitals.

Das muss sich ändern!

Wir wollen, dass kommunales Eigentum erhalten bleibt und ohne Gewinnorientierung zugunsten von uns Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Wir kämpfen gegen Privatisierung und werben für die Rekommunalisierung ehemals städtischer Betriebe. Wir kämpfen für lebenswerte, menschliche, kulturvolle, soziale Städte und Gemeinden mit erreichbaren und reichhaltigen Bildungsangeboten. Die Umverteilung von Arm zu Reich muss die Richtung ändern. Die großen Banken gehören in öffentliches Eigentum unter demokratischer Kontrolle.

Was ist zu tun?

Die Kürzungen müssen gestoppt werden. Wir brauchen für die Städte und Gemeinden eine solide steuerfinanzierte Grundlage. Nötig ist ein Schuldenschnitt.

Überall muss protestiert werden. Breite Bündnisse sind nötig. Es gilt, Empörung und Widerstand zu organisieren, nicht nur die schon Empörten!

Gesellschaftliche Veränderung sind nötig: Sozial’is muss.

Klaus Stein

- Klaus Stein: Referat auf der Kommunalberatung

- Kitas, Ganztag, Gesamtschulen

Einleitende Gedanken zum Workshop »Kitas, Ganztag, Gesamtschulen« von Raja Bernard - Bericht der AG Verkehr und Kommunalpolitik

- Privatisierungen und der Kampf dagegen

- Konzerne verbrauchen, wir zahlen

Hintergründe der Kampagne für höhere Strompreise